|

| Контакты | Форум | Подписка |

Новый сезон лектория Музея имени Андрея Рублева. Москва

Выставка «Загадки житийных икон». Москва

Выставка «Иконопись Ростова. Памятники XIII–XVI веков из музейных и частных собраний». Москва

Концерты фонда «Искусство добра» в соборе на Малой Грузинской и на других площадках. Москва

Конференция «Религиозный вклад в Великую Победу и поствоенное мироустройство». Москва

Выставка «Восстаёт во славе». Москва

Конференция “Парижская школа”: сокровище старое и новое». Москва

Выставка «Иконы советского периода». Москва

Концерты фонда «Искусство добра» в Соборе на Малой Грузинской и на других площадках. Москва |

СтатьиЦерковь в Старо-Никольском: древний монастырь и семейная святыня Ртищевых

Фото: Антон Саков / blagovest-info.ru До революции около церкви Сошествия Святого Духа в селе Старо-Никольском стоял памятник-обелиск, указывавший место престола собора бывшего Никольского монастыря. Эта небольшая обитель, существовавшая на месте села, в XVI–XVII веках была приписана к Иоанно-Предтеченскому монастырю в Вязьме. В 1620-х годах Никольский монастырь имел скромный вид. Среди построек была единственная деревянная Никольская церковь, ограда и келии иноков. Кроме «строителя» Нила – начальника монастыря, в обители жили один иеромонах, два церковнослужителя и несколько нищих. Монастырь в Старо-Никольском иногда отождествляют с обителью «Николы Старого». Она известна тем, что при великом князе Василии I здесь три года был в заточении новгородский архиепископ Иоанн, а при Иване Грозном сюда перед отправкой в Тверской Отроч монастырь привезли низложенного московского митрополита Филиппа. По преданию, в царствование Ивана Грозного обитель использовалась как сторожевой пост на водной переправе, поэтому в число иноков брали только бывших опричников или воинов.

Фото: Антон Саков / blagovest-info.ru Существуют разные версии о том, где находился легендарный монастырь Николы Старого. В сборнике сведений о бывших российских монастырях 1852 года его местоположение обозначалось так: «в 40 верстах от Москвы, между Боровской и Калужской дорогами». Это описание вполне совпадает с расположением бывшего села Старо-Никольского и современного поселка Первомайского. Согласно другой версии, обитель Николы Старого находилась в другой стороне от Москвы – в бывшем селе Новорождествено в районе современного аэропорта Жуковский. Вероятно, в преданиях о монастыре Николы Старого переплелись истории двух сходных по названию подмосковных обителей. Кроме того, древний монастырь Николы Старого существовал и в Москве на Никольской улице. Впоследствии он стал известен под именем Николо-Греческого. Заточение святителя Филиппа Московского перед отправкой в Тверь, скорее всего, имело место именно в московской обители. Так или иначе, подмосковный монастырь в Старо-Никольском упразднен в середине XVII века. С 1660 года рядом с бывшим монастырем была устроена усадьба бояр Ртищевых.

Фото: Антон Саков / blagovest-info.ru Сохранившаяся каменная Духовская церковь была построена в 1710 году генералом Василием Ртищевым. Двухэтажный храм интересен сложной архитектурной композицией. Считается, что это один из первых храмов в русском зодчестве, в котором вместо традиционного «восьмерика» вверху поставлена ротонда. В плане здание имеет вид креста. С трех сторон к церкви пристроены одинаковые каменные лестницы, ведущие на второй этаж. В XIX веке симметрия композиции была частично нарушена: новые владельцы усадьбы Мусины-Пушкины велели разобрать северную лестницу. На ее месте возвели колокольню с храмом-приделом святой мученицы Иулиании. Замечателен был интерьер церкви в Старо-Никольском. Советский историк балета Юрий Бахрушин (сын известного театрального коллекционера) называл иконостас Духовской церкви «чудом искусства русских резчиков по дереву». Он ставил его выше барочного иконостаса роскошной Знаменской церкви в Дубровицах. Иконостас храма в Старо-Никольском не сохранился, однако, несколько фотографий, сделанных в 1925 году Обществом изучения русской усадьбы, дают представление об этом замечательном творении неизвестных мастеров.

Архивное фото иконостаса Духовской церкви из собрания музея им. А. С. Пушкина В сложный объемный орнамент иконостаса было вплетено множество фигур ангелов. Царские врата с изображением Пресвятой Богородицы и архангела Гавриила венчала огромная ажурная корона. Под куполом-ротондой храма помещались по кругу скульптуры апостолов. Зрителю казалось, будто эти статуи сделаны из мрамора, но на самом деле они были вырезаны из дерева и покрашены в белый цвет. Кроме великолепного иконостаса, храм в Старо-Никольском был известен местночтимым образом Николая Чудотворца конца XVI века. Эта икона являлась вкладом боярина Михаила Ртищева, сын которого основал здесь усадьбу в XVII веке. На иконе была сделана надпись, повествующая ее историю. Долгое время образ хранился в семье Ртищевых. Однажды боярина Михаила Ртищева ограбили на большой дороге, захватив и икону святителя Николая. Через некоторое время разбойники раскаялись в святотатстве и тайно подбросили икону на двор Ртищева. Драгоценного оклада на иконе уже не оставалось, да и краски во многих местах выцвели и стерлись. Михаил Ртищев возглавлял в Москве Царскую мастеровую палату, которая была в ту эпоху центром ремесел и искусства. Он попросил иконописца Злобина из Оружейной палаты восстановить семейную реликвию.

Воссозданный в 2016 году главный дом усадьбы Старо-Никольское. Фото: Антон Саков / blagovest-info.ru Последний раз старинный образ Николая Чудотворца видел уже упоминавшийся Юрий Бахрушин, который посетил Духовскую церковь в советские годы. Он смог беспрепятственно зайти внутрь заброшенного храма, но замечательный иконостас был уже разобран, а в церкви не осталось ни одной иконы. Тогда Бахрушин обошел церковь снаружи. Он заметил яму возле алтаря, в которую было свалено несколько икон. Бахрушин забрал иконы и направился к берегу Десны. Промыв лики водой, под слоем грязи он рассмотрел образ Николая Чудотворца, подаренный когда-то церкви боярином Ртищевым. Дальнейшая судьба этого образа неизвестна. Бахрушин вспоминал, что поступил с находкой так же, как всегда поступали на Руси с ненужными иконами – пустил их плыть по течению реки. История прихода в Старо-Никольском во второй половине XIX века неразрывно связана с именем протоиерея Михаила Розанова. На протяжении 44 лет он был настоятелем Духовской церкви. Розанов поступил на это место сразу после окончания семинарии и служил здесь вплоть до своей кончины в 1908 году. Протоиерей Михаил Розанов был, кроме того, благочинным Старо-Никольского округа бывшего Подольского уезда. Без него не совершалось ни одно значимое церковное событие в округе в эти годы. Например, он освящал новый храм в селе Сосенки и участвовал в закладке приделов Никольской церкви в Летове. Отец Михаил Розанов открыл в селе Старо-Никольском школу, а первое время проводил занятия для крестьянских детей в собственном доме. Священник любил богослужение, не уклонялся от служб и треб до самой кончины, несмотря на старость и тяжелую болезнь. Настоятель соседнего прихода о. Адриан Ключарев на погребении отнес к отцу Михаилу Розанову слова апостола Павла из второго послания к Тимофею: «подвигом добрым подвизался, течение совершил, веру сохранил». Антон Саков

Ваш Отзыв Поля, отмеченные звездочкой, должны быть обязательно заполнены. На главную | В раздел «Статьи» | ||

|

|

|

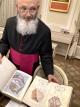

Епископ Штефан Липке: католики и православные могут вместе свидетельствовать миру о том, что любовь Божья реальна и конкретна |

|

Монс.Франческо Браски: Амброзианская библиотека и ПСТГУ готовят новые 10 томов сочинений Амвросия Медиоланского |

|

Николай Шабуров: «Научный атеизм – такой же оксюморон, как научная религия» |

© 2005–2019 «Благовест-инфо»

Адрес электронной почты редакции: info@blagovest-info.ru

Телефон редакции: +7 499 264 97 72

серия Эл № ФС 77-76510 от 09 августа 2019.

Учредитель: ИП Вербицкий И.М.

Главный редактор: Власов Дмитрий Владимирович

Сетевое издание «БЛАГОВЕСТ-ИНФО»