|

| Контакты | Форум | Подписка |

Новый сезон лектория Музея имени Андрея Рублева. Москва

Выставка «Загадки житийных икон». Москва

Выставка «Иконопись Ростова. Памятники XIII–XVI веков из музейных и частных собраний». Москва

Выставка «Походный иконостас». Москва

Концерты фонда «Искусство добра» в соборе на Малой Грузинской и на других площадках. Москва

Конференция «Религиозный вклад в Великую Победу и поствоенное мироустройство». Москва

Конференция “Парижская школа”: сокровище старое и новое». Москва

Концерты фонда «Искусство добра» в Соборе на Малой Грузинской и на других площадках. Москва |

Мониторинг СМИНовгородские древности: храм Спаса на Нередице в Новгороде ВеликомВыпуск 50

Июль, 2015 год. Фото: Алексей Паевский / russianold.ru Сегодня мы поведаем об истории создания, гибели и возрождения храма Спаса на Нередице, одном из самых известных памятников новгородской архитектуры, домонгольской архитектуры и древнерусской архитектуры вообще. Более того, именно с фресок Нередицы во многом и начался интерес к древнерусскому искусству во всем мире. Напомним, что проект «Новгородские древности» реализуется при поддержке Новгородского государственного университета, губернатора Новгородской области Андрея Никитина (который за время жизни нашего проекта успел перейти на работу в Минтранс), Новгородского музея-заповедника, а также в рамках приоритетного регионального проекта Новгородской области «Город-Университет». Итак, храм Спаса на Нередице. Этот памятник домонгольского зодчества заметен с Волхова, хорошо видно его от Юрьева монастыря, но добраться к нему своим ходом непросто. От Софийского собора пешком больше 10 километров, хотя сейчас юридически это – городская территория современного Великого Новгорода.

Вид на храм от Юрьева монастыря, 2015. Фото: Алексей Паевский / russianold.ru В XII веке в Новгороде строили много и со вкусом. Возвели немало храмов, но вот какая закавыка: ни один храм после 1136 года, до Спаса-Нередицы, не выполнялся по заказу новгородского князя. Причина в том, что в 1136 году в городе случилась своеобразная революция: богатые люди города взяли власть в свои руки, и Новгород получил право «попросить покинуть пост» неугодного ему князя и сказать Великому князю киевскому: «Этот у нас как-то не прижился, присылай нового». А какой смысл строить что-то дорогое (постройка храма стоила очень много денег) и монументальное (строили действительно на века в память о себе), если знаешь, что в любой момент тебя могут выгнать из Новгорода? Тем не менее князь Ярослав Владимирович в 1198 году начал строительство каменного храма в селе Нередица неподалеку от княжеской резиденции на Городище. Удивительное дело: князь строил каменное здание, несмотря на то, что его уже дважды изгоняли из Новгорода, так что в третий раз Всеволоду Юрьевичу по кличке Большое Гнездо пришлось серьезно «продавливать» новгородское вече. Зачем же тогда это сооружение было нужно Ярославу? Весной у князя умерло двое сыновей – Изяслав и Ростислав. И храм, вероятнее всего, задумывался как некрополь, памятник умершим княжичам. Точнее, так считалось до недавнего времени. В 2014 году раскопки в другом домонгольском храме, Георгиевском соборе Юрьева монастыря, привели к находке фрагментов древней штукатурки с граффити. В том числе – с записью о смерти и погребении в соборе Изяслава и Ростислава. Оказалось, что Ростислав, младший сын, умер 20 июня (древнерусская весна длилась до летнего солнцестояния), а собор Спаса Нередицы был заложен 8 июня. Так что, вероятнее, закладка собора произошла в память о старшем сыне, который скончался 5 июня. Планировал здесь упокоиться и Ярослав, но в 1199 году его отозвал сам Всеволод, и больше в Новгороде Ярослав не появлялся.

Фото: Алексей Паевский / russianold.ru, 2015 Здание было выстроено в один сезон и, вероятнее всего, уже в следующий сезон расписано. И не просто расписано. Фрески Спасского храма еще в XIX веке признали мировым шедевром (им мы посвятим отдельный текст в рубрике «Фрески»), однако это же почти полностью заслонило замечательную архитектуру храма, на которую отдельно обратили внимание уже в последнее время – тем более, что четверть века назад мы отмечали 800-летие памятника, и ему был посвящен отдельный выпуск «Новгородского исторического сборника» (вып. 8-18).

Вид с востока, 2021. Фото: Алексей Паевский / russianold.ru Вот что писал в специальной статье по архитектуре Спаса Нередицы замечательный историк архитектуры Владимир Седов: «Церковь Спаса Нередицы является, по всей видимости, наиболее известным памятником новгородской архитектуры XII – начала XIII в., но, хотя она упоминается буквально во всех трудах по древнерусской архитектуре, совсем нельзя сказать, что ее формы и сам замысел изучены сколько-нибудь подробно. Такая ситуация связана, вероятно, с тем, что помимо констатации монументальности форм и указания на связь с современной храму новгородской архитектурной традицией, исследователям просто не на что указывать, поскольку типовой характер архитектуры Нередицы превращает любование этим храмом в чисто вкусовое удовольствие, не подкрепленное развитыми штудиями и научным анализом. Любой наблюдатель интуитивно чувствует красоту этого памятника и даже отдает ему предпочтение по сравнению с тремя хорошо сохранившимися храмами той же эпохи (два названных храма в Ладоге и церковь Петра и Павла), но это предпочтение должно быть подтверждено тщательным изучением пропорций и подробным сравнением «типовых» форм».

Храм в начале XX века. Фото Л. Мацулевича. Видна не сохранившаяся колокольня Так что же можно сказать по сути архитектуры нередицкой церкви? Это средних размеров кубический четырёхстолпный храм, 15.7х11.4 метра в плане, трехапсидный с боковыми пониженными на половину высоты апсидами, одноглавый с позакомарным завершением, трехчастным членением лопатками фасадов, с хорами и угловыми каморами, внутристенной лестницей на хоры. Кладка – из чередующихся рядов плинфы и плитняка на цемяночном растворе. Размер плинфы (плоского древнерусского кирпича) – 26-27 х 17-18 х 4.5-5 см. Сейчас Нередица покрыта луковичной главой, но во время своей постройки покрытие было посводным, шлемовидным. А вот чем был крыт купол – неизвестно. Может быть, лемехом – деревянной черепицей, сейчас в Новгороде так крыта глава церкви Жен Мироносиц, а может быть, и свинцом. При этом хоры у храма получились совершенно не типичные для зодчества Новгорода того времени. «В то время как сохранившиеся храмы имеют «закрытые» хоры с изолированными палатками над угловыми компартиментами, в Нередице хоры имеют «открытый» характер», – пишет Владимир Седов. И еще один интересный момент: если восточная стена в северо-западной части хор – это просто стена с несколько заглубленной аркой, то в юго-западной капелле в толще восточной стены сделана достаточно высокая узкая абсида, завершающаяся конхой. «Ничего подобного мы в новгородской архитектуре не найдем, здесь в приделах устраивались только небольшие богослужебные ниши», – пишет Седов. Судя по всему, здесь размещался придел – по источникам он был посвящен то ли Никите Халкидонскому, то ли Никите Переяславскому. Седов находит аналоги в более южной архитектуре: соборе Елецкого монастыря в Чернигове, Кирилловской церкви в Киеве, Петропавловской церкви в Смоленске и Благовещенской церкви в Витебске. Историк архитектуры видит здесь волю князя, продиктованную местным мастерам и «приземлившуюся» в новгородской архитектурной манере. Итак, в 1198 году в один сезон храм построен, а в 1199 году – скорее всего – был расписан фресками, которые стали эталоном древнерусской живописи, шедевром. К слову сказать, именно с фресок Нередицы начался мировой (да и внутрироссийский) интерес к искусству Древней Руси. В 1867 году на Парижской выставке акварельные копии фресок Нередицы, выполненные живописцем Николаем Авенировичем Мартыновым пятью годами ранее, получили бронзовую медаль. И почти таким же, как фрески Нередицы, шедевром и эталоном – но уже исторического исследования, стала работа ушедшего от нас не так давно выдающегося специалиста по новгородской истории и культуре, академика Валентина Лаврентьевича Янина. Раскопки в самом Новгороде открыли мастерскую выдающегося новгородского иконописца и священника конца XII века Олисея Гречина, известного по письменным источникам. То, что на усадьбе жил не просто иконописец, а именно Олисей, стало ясно после находок берестяных грамот, писанных как Олисею, так и самим Олисеем. А лингвистический и почерковедческий анализ показал, что надписи на фресках Нередицы сделаны той же рукой и с теми же характерными ошибками, что и грамоты Олисея!

Грамота 502, адресованная Олисею (‛От Мир(о)слава к Олисею Гречину. Тут войдет Гавко-полочанин. Спрашивай у него, где он стоит на постое. Если он видел, как я Ивана арестовал, поставь его перед свидетелями, как он скажет (т. е. перед теми свидетелями, которых он назовет). Чисто деловое юридическое письмо, так что Олисей был весьма деловым человеком. Фото и перевод: портал gramoty.ru Указывают историки архитектуры (а точнее – предполагал Валентин Булкин) и имя архитектора Нередицы: это мастер Коров Якович, который строил и Кирилловскую церковь, не дошедшую до нашего времени.

Храм в 1910 году. Фото: Л. Мацулевич В Великую Отечественную войну Великому Новгороду особенно не повезло. Здесь проходила линия фронта, и «по зданиям» работала и наша артиллерия, и немецкая. Много памятников архитектуры разрушили, что называется, до основания. Разрушили и Нередицу, а также Михайловский Сковородский монастырь и церковь Благовещения на Городище. Сильно пострадал храм Николы на Липне. До сих пор Сковородка лежит в руинах, а руины Благовещенского Городищенского храма музеефицированы.

Усекновение головы св. Иоанна Предтечи. Фреска в диаконнике. Копия Л. Дурново. 1925 В результате обстрелов от церкви сохранилась только восточная часть: апсиды и небольшие куски северной и южной стены. Практически все росписи были утрачены, а ведь это был максимально полный ансамбль домонгольской живописи, дошедший до XX века. К счастью для нас, все фрески были зарисованы и сфотографированы не только Мартыновым, но и позже, на рубеже веков, в 1920-е и 1930-е годы. В 1903–1904 годах архитектор Петр Покрышкин провел реставрацию здания (исправив некоторые ошибки в 1919–1920 годах), а юный фотограф Леонид Мацулевич в 1910 году тщательно отснял храм и фрески, в том числе и в цвете. Кстати, Мацулевич потом стал очень известным археологом и историком.

Храм после реставрации 1903-1904 годов Реставрация и обмеры Покрышкина позволили в точности восстановить разрушенную церковь. Нередицу начали восстанавливать одной из первых: реставрационные работы прошли в 1956–1958 годах под руководством Григория Штендера.

Храм сразу после войны В результате от церкви сохранилась только восточная часть: апсиды и небольшие куски северной и южной стены. Практически все росписи были утрачены, а ведь это был максимально полный ансамбль домонгольской живописи, дошедший до XX века.

Храм в 1947 году Но и в XXI веке реставрация продолжилась: усилиями Владимира Седова пол храма понизился до уровня XII века, под его же руководством археологи провели раскопки и даже обнаружили могилу новгородского князя Афанасия Даниловича, брата Ивана Калиты, который был похоронен в храме в 1322 году, приняв постриг в Нередицком маонастыре перед смертью – если верить летописям. История восстановления храма продолжается – поныне в реставрационных мастерских происходит подбор фресок, часть которых уже возвращена на стены Нередицы. 1 апреля 2025 Источник: "Российские древности" Ваш Отзыв Поля, отмеченные звездочкой, должны быть обязательно заполнены. На главную | В раздел «Мониторинг СМИ» | ||

|

|

|

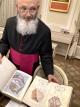

Епископ Штефан Липке: католики и православные могут вместе свидетельствовать миру о том, что любовь Божья реальна и конкретна |

|

Монс.Франческо Браски: Амброзианская библиотека и ПСТГУ готовят новые 10 томов сочинений Амвросия Медиоланского |

|

Николай Шабуров: «Научный атеизм – такой же оксюморон, как научная религия» |

© 2005–2019 «Благовест-инфо»

Адрес электронной почты редакции: info@blagovest-info.ru

Телефон редакции: +7 499 264 97 72

серия Эл № ФС 77-76510 от 09 августа 2019.

Учредитель: ИП Вербицкий И.М.

Главный редактор: Власов Дмитрий Владимирович

Сетевое издание «БЛАГОВЕСТ-ИНФО»

.jpg)

.jpg)

.jpg)