|

| Контакты | Форум | Подписка |

Выставка «Мистическое обручение». Москва

Выставка «Христос за пазухой. Искусство медного литья». Москва

Концерты фонда «Искусство добра» в Соборе на Малой Грузинской и на других площадках

Выставка «Райский сад земной и небесный». Москва

Концерты фонда «Искусство добра» в Соборе на Малой Грузинской и на других площадках. Москва

Международная научная конференция «Российское общество Красного Креста и Великая война». Москва

Концерты фонда «Искусство добра» в Соборе на Малой Грузинской и на других площадках

Конференция «Православие в советской культуре и политике: традиции, идеалы, образы». Москва |

Мониторинг СМИПосольский Спасо-Преображенский монастырь

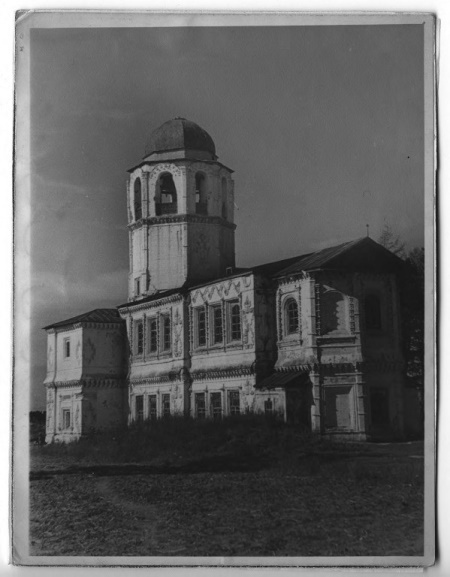

Фото: Алексей Паевский / russianold.ru «Российские древности» приглашают читателей в путешествие на Байкал, чтобы познакомиться с действующей монастырской обителью, расположенной на восточном берегу озера, чья история тесно переплетена с историей Российского государства, освоения Сибири и Дальнего Востока. Посольский Спасо-Преображенский мужской монастырь, один из древнейших памятников забайкальской архитектуры, находится в селе Посольское Кабанского района Республики Бурятия. История возникновения обители чрезвычайно интересна и насыщенна событиями, без преувеличения, государственных масштабов. В 1648 году монгольский хан Цысан отправил к царю Алексию Михайловичу посольство с просьбой принять его народ в российское подданство. Царь на это прошение ответил согласием и с ответной миссией была отправлена делегация, которую возглавил тобольский боярин Ерофей Заболоцкий. 7 октября 1650 года группа делегатов высадилась на берегу Байкала и во время стоянки была атакована монгольскими разбойниками из людей хана Тарухая-табуна. Нападавшие перебили посланников царя и собирались захватить судно, на котором они прибыли. Однако, казаки, оставленные хранить государственную казну, смогли отбить атаку. Убитые царские посланники, в числе которых был сам Ерофей Заболоцкий и его сын, были похоронены здесь же на холме. Это трагическое событие можно считать одним из ключевых в истории освоения Забайкалья, поскольку спустя всего два года по следам первого монгольского посольства русского царя отправился крупный казачий отряд первопроходцев. Возглавил поход известный енисейский боярин Петр Бекетов, который ранее уже бывал в экспедициях по якутским просторам и побережью Охотского моря. Одной из ключевых задач являлось строительство оборонительных сооружений на дальних восточных границах. Здесь важно отметить, что Бекетову было велено «приводить здешних людей под государеву царскую высокую руку, и привет к ним и ласку держать…», что можно в целом обозначить как: избегать вооруженных конфликтов, налаживать контакты с местными, способствовать распространению православия. Отряд Бекетова численностью 300 человек высадился неподалеку от места, где были убиты и захоронены участники посольской делегации. По совокупности причин было решено остаться на зимовку в месте высадки, на берегу залива Прорва. Так появился первый забайкальский острог – небольшое казачье поселение, давшее начало освоению огромный дальневосточных территорий. Спустя почти три десятка лет, в 1681 году решением царя Федора Алексеевича в Забайкалье была отправлена духовная миссия во главе с игуменом Феодосием и иеромонахом Макарием. На монахов, участников миссии, была возложена серьезная задача: просвещать местное население, нести Слово Божье, крестить. Прибыв на место, монахи основали Селенгинский Свято-Троицкий мужской монастырь, а на Посольском мысу – Николаевскую пустынь, с которой началась история Посольского монастыря. Фото: Алексей Паевский / russianold.ru Первый этап развития Посольского мужского монастыря, пришедшийся на 1681-1708 годы – скитский. В этот период Свято-Николаевская пустынь отстраивается в соответствии с древнерусскими традициями возведения монастырей. В центре – часовня Пресвятой Богородицы Знамения, позже, с образованием Посольского монастыря, переосвященная в Знаменскую церковь и монашеские кельи. Хозяйственная территория и вокруг церкви была по периметру обнесена деревянной оградой, за которой расположились кладбище и деревянная Николаевская часовня. Второй этап, с 1708 по 1769 годы, неразрывно связан с именем Григория Афанасьевича Осколкова – купца, филантропа, исключительной образованности человека и основателя русской миссии в Пекине. В 1706 году Осколков попросил разрешения на свои средства построить в монастыре церковь. Получив его, приступил к закладке основных архитектурных компонентов обители. Были заготовлены материалы, построены кельи, куплены книги и прочее. К сожалению, завершить свой проект Осколкову было не суждено. В декабре 1714 года он скончался в Монголии по пути из Китая. Тело его было доставлено в Посольский монастырь и захоронено на территории, а позже над могилой была поставлена каменная часовня. Известно, что согласно первоначальному плану, предполагалось возведение каменного храма Преображения Господня. Однако, после утверждения указа Петра I о запрете строительства из камня планы пришлось скорректировать. Так рядом со Знаменской церковью появился деревянный собор, освященный в 1722 году. Исследователи обращают внимание, что на этом этапе сложилась треугольная композиция монастырского ансамбля, где вершинами выступали храмовые постройки.

Исключительно удачное положение монастыря на перекрестке торговых путей в байкальской гавани сделало обитель не только центром духовной жизни, но административным центром, а также надежным укрытием от набегов монгольских племен. Обзаведясь гаванью, маяком, обустроив быт и хозяйство, наладив почтовое сообщение, Посольский монастырь фактически стал воротами в Азию, пропуская через себя караваны, делегации и экспедиции. Здесь же бурлила политическая жизнь, решались государственные и международные вопросы, принимались гости российские и иностранные самых разных чинов. В 1739 году из-за сильного подъема воды Николаевская часовня оказалась серьезно подтоплена, и ее решено было перенести ближе к Прорвинской пристани. Таким образом, геометрия монастыря оформилась окончательно. Разрушительный пожар 1769 года уничтожил все деревянные постройки монастыря: оба храма и часовню, серьезно пострадали хозяйственные и жилые здания. Начало масштабных восстановительных работ в 1770 году ознаменовало третий этап существования Посольского монастыря, который продлился до 1800 года. В этот раз строительства храмовых сооружений велось из камня, как и предполагалось изначально. Спасо-Преображенский собор – двухпрестольный храм возводился в период 1773–1778 годов в стиле «сибирского барокко». Нижний «теплый» храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» был освящен уже в 1774 году. Верхний «холодный» Преображенский храм – спустя еще четыре года, в 1778 году. Интересно, что строительство нового храма велось не на месте старого, находившегося в центре обители, а у западного края территории монастыря. Стены возводились из хорошо обожженного кирпича и известкового раствора покрывались известью, в бутовом фундаменте – плотные породы. Высота основного объема – 26 метров, колокольни – 32. Причудливость оформления фасадов носит этнический отпечаток: «Нарядные, лекально изогнутые многоступенчатые наличники (от многоступенчатых бурятских антаблементов и протяженных по горизонтали орнаментальных мотивов алтайцев), крупномасштабные массивные зигзагообразной формы рельефы на лопатках и междуоконных поверхностях создают динамичную пластику стены элементами декора» (Проскурякова Т.С, О взаимовлияниях в архитектуре Сибири). Крыши и шпиль были окрашены в зеленый цвет медянкой, а главы церкви и алтаря «берлинской лазурью, усеяны медно-золочеными звездами». В период восстановления после пожара были построены новые келейные корпуса, трапезная, в монастырской больнице появилась домовая церковь Святителя Николая Чудотворца. Новые деревянные административно-хозяйственный постройки эффектно контрастировали с каменными храмовыми сооружениями. Николаевская часовня у причала встречала гостей со стороны Байкала. Напротив западного портала Преображенского собора в 1780-1788 была построена деревянная надвратная церковь Иоанна Богослова. Как отмечают исследователи храмовой архитектуры Забайкалья и Дальнего Востока, для этого региона сооружение храма над святыми вратами – явление достаточно редкое. В период с 1800 по 1840-е годы каменное строительство Посольской обители продолжилось, формируя интересный величественный ансамбль нетипичных очертаний. Строители отошли от традиционной четырехугольной формы, свойственной монастырям восточной части России того периода. Отчасти это было связано с развитием некрополя, что вылилось в расширение границ территории и пятиугольный план каменной стены, очертившей монастырские границы. Важно отметить и очевидно невоенное и необоронительное назначение новых каменных стен, о чем можно судить по отсутствию бойниц, галерей и недостаточной высоте. На смену значению охранному приходит значение эстетическое, художественное. Строительные работы затронули практически все хозяйственные объекты монастыря. Основная их часть благополучно завершилась к 1820 году. К этому времени были возведены кладбищенская церковь и Никольская церковь в северной части монастыря (освящена 10 декабря 1812 года).

Фото: Алексей Паевский / russianold.ru После чего было решено Иоанно-Богословскую надвратную церковь выстроить в камне. По сохранившимся описаниям известно, что святые ворота с надвратной церковью образовывали многоярусную композицию с арочным проемом в нижней части и шатровым храмом в верхней. В результате всех комплексных работ внутреннее пространство монастыря приобрело завершенный вид с доминантой Преображенского собора. Период с 1840-х по 1900 годы можно охарактеризовать как упадок, которому не смогли помешать ни исключительное географическое положение, ни накопленное благосостояние. Первой значительной утратой стал надвратный храм, который был разобран. Причина – аварийное состояние святых врат. Трещины в арочном своде стали следствием чрезмерной нагрузки. Из-за отсутствия достаточного финансирования для укрепления и восстановления конструкции, верхний ярус был разобран, а проем заложен кирпичом. В результате святые врата пришлось перенести на восточную сторону, что нарушило гармоничную композицию всего архитектурного ансамбля. Новые святые врата построенные в 1864 году представляли собой главный арочный проем с проходами по обе стороны от него и лестницу, ведущую вниз почти до самой воды. В 1868 году над могилой Григория Осколкова была выстроена каменная Николаевская часовня. До 1880 года в разное время были построены гостиница, телеграфная станция, училище и богадельня. К концу 19 века географическое положение монастыря утратило свое первоначальное значение – оживленного перекрестка международных торговых путей, что самым печальным образом сказалось на благополучии обители и состоянии ее имущества. Монастырь пришел в запустение. В 1900 году Посольский монастырь был преобразован в женскую обитель и в этом статусе просуществовал до 1929 года, когда был закрыт.

Фото 1925 г. из фондов Музея истории Бурятии Советский период обернулся для некогда влиятельного центра духовно-политической жизни страны разграблением и почти полным уничтожением. В 1930-е годы все постройки, кроме двух храмов были разобраны и вывезены. Храмы без должного содержания ветшали естественным образом, а в конце 1950-х на Спасо-Преображенском соборе были снесены купола. В разные годы до 1995 года в уцелевших постройках находились клуб, школа, лечебница для душевнобольных

Фото: Алексей Паевский / russianold.ru Лишь в 2000 году решением Синода Русской Православной церкви было объявлено о возрождении Спасо-Преображенского Посольского монастыря на Байкале. План ремонтно-восстановительных работ предполагал восстановление всего архитектурного комплекса. Работы начались летом 2002 года. Сегодня Посольский Спасо-Преображенский мужской монастырь является действующим. Восстановлены Преображенский собор, Никольская церковь, Успенская часовня, часовня над могилой Григория Осколкова и комплекс административно-хозяйственных построек. Проведению восстановительных работ и мероприятий предшествовали археологические раскопки, в результате которых было установлено место захоронения царских послов, а также расположение отдельных монастырских построек. Мария Буклаева Фото: Алексей Паевский 14 июня 2024 Источник: "Российские древности" Ваш Отзыв Поля, отмеченные звездочкой, должны быть обязательно заполнены. На главную | В раздел «Мониторинг СМИ» | ||

|

|

© 2005–2019 «Благовест-инфо»

Адрес электронной почты редакции: info@blagovest-info.ru

Телефон редакции: +7 499 264 97 72

серия Эл № ФС 77-76510 от 09 августа 2019.

Учредитель: ИП Вербицкий И.М.

Главный редактор: Власов Дмитрий Владимирович

Сетевое издание «БЛАГОВЕСТ-ИНФО»