|

| Контакты | Форум | Подписка |

Новый сезон лектория Музея имени Андрея Рублева. Москва

Выставка «Загадки житийных икон». Москва

Выставка «Иконопись Ростова. Памятники XIII–XVI веков из музейных и частных собраний». Москва

Выставка «Походный иконостас». Москва

Концерты фонда «Искусство добра» в соборе на Малой Грузинской и на других площадках. Москва

Конференция «Религиозный вклад в Великую Победу и поствоенное мироустройство». Москва

Конференция “Парижская школа”: сокровище старое и новое». Москва

Концерты фонда «Искусство добра» в Соборе на Малой Грузинской и на других площадках. Москва |

НовостиКонференция «Современная православная гимнография»: осмысление живого процесса церковного творчества

Москва, 14 февраля, Благовест-инфо. Очередная конференция «Современная православная гимнография» состоялась 9-10 февраля в Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (ИРЯ РАН). Инициатор форума – Научный центр по изучению церковнославянского языка, который уже не в первый раз собирает коллег-филологов: светских ученых и представителей духовенства, преподавателей церковных вузов с тем, чтобы вместе проанализировать современный процесс гимнографического творчества. Как сказал, открывая конференцию, руководитель Научного центра по изучению церковнославянского языка Александр Кравецкий, «сверхзадача конференции - научиться говорить о современной гимнографии, выработать научный язык». «В науке есть «привычка» говорить о средневековых гимнографических текстах, а мы наблюдаем живой процесс, не зная, что из многочисленных сегодняшних текстов будет принято Церковью. Необходимо научиться говорить об этих текстах и шире – обращаться с языком современного богослужения»,-- сказал ученый. Первым выступил сотрудник ИРЯ РАН Алексей Шмелев. Он дал развернутый анализ современного церковнославянского произношения с точки зрения соотношения нормы и узуса (фактического произношения), с учетом региональных особенностей. Первая же тема вызвала оживленную дискуссию, по времени превысившую доклад. Александр Кравецкий и Александра Плетнева (ИРЯ РАН) представили исследование «Богослужебные последования конца XX – нач. XXI вв.: традиция и новаторство». В докладе был проведен сравнительный анализ недавно вышедшей в Издательстве Московской патриархии «Минеи общей новомученикам и исповедникам Российским» и традиционных минейных текстов. «Новые реалии ХХ века делают необходимым использование лексики, которая раньше не встречалась в гимнографии», - делают вывод исследователи. К сфере новаторства они относят, например, некоторые «точные характеристики эпохи», которые обычно отсутствуют в общих службах святым; преобладание понятий «русский», «Святая Русь» в новых текстах, тогда как дореволюционная гимнография предпочитала прилагательное «российский»; попытки выразить понятия ХХ в. (например, обновленчество) с помощью архаизированной лексики и др. В то же время, в новой Минее можно встретить архаичные выражения, которые никак не соотносятся с реалиями ХХ в. (например, «убийством меча умроша»). Священник Феодор Людоговский (МДА, Институт славяноведения РАН) проанализировал топосы (общие места) в современных канонах и акафистах, показав их тесную взаимосвязь. «Обычно говорят, что каноны -- это нечто солидное, а акафисты - народное творчество»,-- отметил о. Федор, подчеркнув, что каноны влияли на акафисты в большей степени, но обратное влияние также имеет место. Диакон Максим Плякин, сотрудник Комиссии по канонизации Саратовской епархии, прочитал доклад «Архаичные гимнографические формы в современной богослужебной практике», в котором проанализировал недавно созданные богослужебные тексты на греческом, русском, церковнославянском, английском языках и даже такое диво, как «Канон святым девам Иоанне и Тарасии галльским» (Жанне д'Арк и Терезе из Лизье), написанный старообрядцем на дониконовском церковнославянском языке. О. Максим утверждает, что в богослужение проникают формы, которые уже считаются «сданными в музей», и эта тенденция реконструкции форм древней гимнографии «пробивается на поверхность в нескольких поместных Церквах сразу». Тема доклада Ивана Добровольского (ГОУ «Технологии образования»), хотя и не имела прямого отношения к гимнографии, тем не менее, вызвала живое обсуждение. Речь шла о методике подачи грамматики на занятиях со взрослыми в воскресной школе. На основе опыта многолетнего преподавания исследователь пришел к выводу о нецелесообразности изучения грамматики как таковой. Вместо этого предлагается знакомить учащихся с отдельными словоформами и давать их перевод, сами же словоформы отбирать, исходя из их частотности и степени непонятности (в том числе учитывая восприятие богослужебного текста на слух). Петр Сахаров (Институт философии, теологии и истории св. Фомы Аквинского) представил анализ перевода литургических текстов на русский язык в Католической Церкви. Тексты этих и других докладов, прозвучавших на конференции, можно будет прочесть на сайте Научного центра по изучению церковнославянского языка. Юлия Зайцева (в заметке использованы фрагменты отчета о. Федора Людоговского)

Ваш Отзыв Поля, отмеченные звездочкой, должны быть обязательно заполнены. На главную | В раздел «Новости» | ||

|

|

|

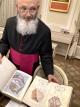

Епископ Штефан Липке: католики и православные могут вместе свидетельствовать миру о том, что любовь Божья реальна и конкретна |

|

Монс.Франческо Браски: Амброзианская библиотека и ПСТГУ готовят новые 10 томов сочинений Амвросия Медиоланского |

|

Николай Шабуров: «Научный атеизм – такой же оксюморон, как научная религия» |

© 2005–2019 «Благовест-инфо»

Адрес электронной почты редакции: info@blagovest-info.ru

Телефон редакции: +7 499 264 97 72

серия Эл № ФС 77-76510 от 09 августа 2019.

Учредитель: ИП Вербицкий И.М.

Главный редактор: Власов Дмитрий Владимирович

Сетевое издание «БЛАГОВЕСТ-ИНФО»